在這個寒冷的冬天,有一本新書的出版,迅速引爆了整個歐美世界。

它的火爆程度,堪比當年的《哈利·波特》。

它就是美國前總統歐巴馬的妻子、美國前第一夫人米歇爾·歐巴馬(Michelle Obama)的親筆自傳《成為》(Becoming)。

還在預售的時候,它就已經登上了美國亞馬遜全榜第一名的寶座。

企鵝蘭登出版社在北美首印 180 萬冊。

僅在正式開售的第一天,就賣出了 72.5 萬冊。

在英國、法國、德國、荷蘭、西班牙、丹麥和芬蘭,《成為》都登上了非虛構類榜單的第一名。

根據出版社公布的數據,截至到目前,上市一個多月的時間,全球銷量超過 500 萬冊。

包括中文在內,這本書已經確定會翻譯成至少 28 種語言在各國陸續出版。

它刷新了 2018 年整個英文世界的圖書銷售紀錄。

美聯社評價說,《成為》是今年最受人們期待的政治類圖書。

美國脫口秀女王奧普拉·溫弗瑞逢人便誇這本新書:

「書里有你想知道的一切,甚至還有一些你想像不到的東西」。

作為米歇爾的好友,奧普拉絲毫不吝嗇她的讚美之詞:

「這本書寫得太好了,我能聽到她的聲音,想像到她的表情,感受到她的情緒。」

當我看完這本書的時候,我覺得奧普拉沒有錯,但是美聯社錯了。

因為這根本就不是一本政治類圖書。

米歇爾在書里甚至直截了當地表示:我討厭政治。

她在多年以前,就曾經多次跟歐巴馬表示:

你能不能不去從政?

你能不能不去競選美國總統?

這在今天的我們看來,都是無法理解,也是不可想像的。

她為什麼要這樣說?

這本「無關政治」的政治類回憶錄,到底講了些什麼?

為什麼米歇爾·歐巴馬恨特朗普,恨到了「咬牙切齒」的程度?

接下來你將看到的,是這本書在國內首發的中文精華解讀。

我相信,當你讀完了米歇爾的一生,你也就讀懂了你自己。

接下來,我會嘗試用第一人稱的視角,帶你走進米歇爾·歐巴馬的傳奇人生。

01

「我覺得你不是上普林斯頓的料兒」

1964 年,我出生在芝加哥南城的一個黑人家庭里,我們一家四口人,我還有一個哥哥。

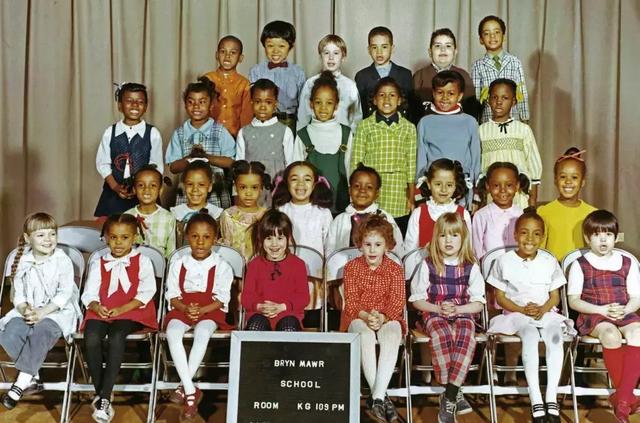

△ 米歇爾小時候和爸媽哥哥

那時候的美國正處在震蕩之中,肯尼迪遇刺,馬丁·路德·金被人槍殺。

很多白人家庭從市中心搬到了郊區,因為那里環境更好、學校更好、房子更大、犯罪更少。

城里的白人變得越來越少。

而我們家就是留在城里的黑人家庭,我們沒有自己的房子,跟親戚住在一起。

爸爸是一個普通的藍領工人。

而媽媽早早開始教我讀書認字,她帶我去圖書館,一泡就是大半天。

所以我對自己的閱讀能力特別自信。

上幼兒園第一件事,老師教大家認讀一組新單詞,我摩拳擦掌,躍躍欲試。

這是一組顏色詞:

「red」「blue」「green」「black」「orange」「purple」和「white」

我很順利地念出了前面 red、blue 這些單詞,所以我念得很快。

但是念到 orange 的時候就卡了一下。

念到 white 的時候,我的腦袋就蒙了。

那天晚上我躺在床上,滿腦子想的都是 white white white,我覺得自己特別丟人,我覺得自己好蠢。

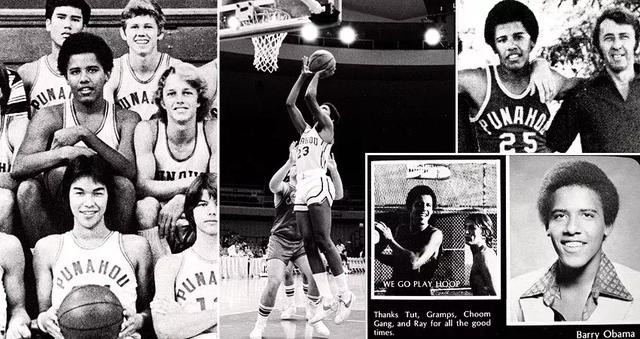

△ 米歇爾在幼兒園(三排右數第二個)

其實我心里念念不忘的,是把所有單詞全都念對的同學,老師獎給他們一人一顆金箔紙做的小星星,戴在了他們胸前。

我不甘心。

第二天上課的時候,我要求重新念一遍卡片。

老師不同意,說還有別的課要上,但我堅持要重念。

一氣呵成。

念到 white 那個單詞,我幾乎是扯著嗓子喊出來的。

那天下午,我昂首挺胸地回到家,胸前別著一枚金色的小星星。

從很小的時候,我就覺得,學習就像一場遊戲。

在遊戲中占了上風的時候,我是最高興的。

很小的時候,大人問我:長大了你要做什麼呀?

我驕傲地說:我要做一名兒科醫生(pediatrician)。

大人都說:天哪,這丫頭可真了不得!

我洋洋得意。

多年以後的我,也並沒有什麼兩樣。

小學二年級,我跳級了,因為太簡單,直接跳到了三年級。

△ 米歇爾小學五年級(第三排正中間)

到高中的時候,我考上了芝加哥還不錯的一所學校,叫惠特尼·揚高中(Whitney Young High School)。

在那里,我感到了自己的渺小。

我頭一次跟很多白人子弟一塊兒上學。

因為我們那時候上學是有種族比例分配的,黑人要占到百分之多少。

一開始,我都不能確定,我是不是跟同學們一樣聰明。

在食堂打飯,認識新朋友的時候,我一直在懷疑自己:我不夠優秀,不夠優秀。

所幸我後來發現,只要我多花一些時間,我就能迎頭趕上。

我在高中幾乎是全 A 的成績。

哥哥考上了普林斯頓,所以我也想去那里。

我以排名前 10% 的優異成績,從高中畢業。

我還進入了美國國家高中榮譽生會(National Honor Society)。

但是在我申請大學之前,學校給我安排了一個專業的升學顧問做咨詢,

了解了我的情況以後,她兜頭就潑了一盆冷水:

「我覺得你不是上普林斯頓的料兒。」

我心里又犯起了嘀咕:這麼說我還不夠優秀。

那天離開那個顧問的辦公室以後,我胸口憋著一股氣,我惟一的想法就是:我要證明給你看!

我沒有顯赫的背景、過硬的推薦,努力——是我唯一能做的事。

6 個月後,普林斯頓大學的錄取通知書寄到了我家里。

△米歇爾在普林斯頓大學

在普林斯頓,我發現兩個特點:白人多,男生多。

男生的數量是女生的 2 倍。

而黑人才不到學生總數的 9%。

我是一個紮眼的少數派。

大學的時候,我每時每刻都在學習。

我默默地、堅定地達成一個個目標,下定決心,在每一個框框里打勾「√」。

每一次證明自己之後,還有下一次挑戰等著我。

我問自己:「我是不是足夠優秀了?」

我在意別人的眼光,我希望獲得人們的肯定。

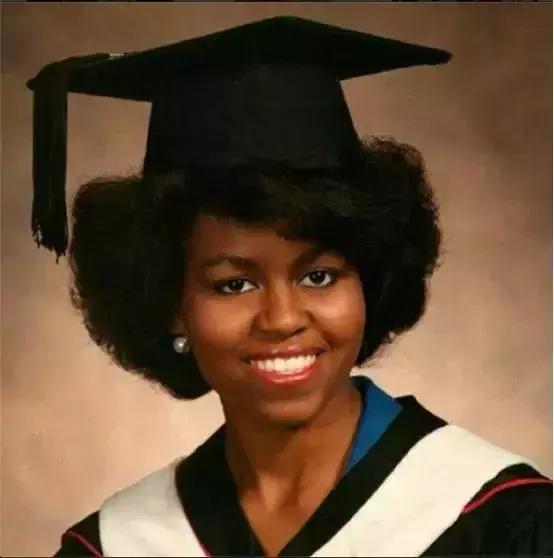

從普林斯頓畢業以後,我又去哈佛大學的法學院,攻讀博士。

這就是我一環扣一環的童年時光和教育生涯。

我以為人生就應該都是這樣,按部就班,穩紮穩打。

直到他的出現,打翻了我人生的調色盤。

△ 米歇爾·歐巴馬哈佛畢業照

02

一個實習生,改變了我的一生

畢業以後,我順利進入了盛德律師事務所工作。

每天,我踩著高跟鞋,穿著阿瑪尼套裝,到芝加哥市中心一座摩天大樓的 47 層上班。

我加入了夢寐以求的精英群體。

25 歲,我就有了助理。

下班以後,我像很多都市白領一樣,去做有氧健身運動。

我賺的錢比爸媽一輩子賺的錢都多。

有一天,公司的高級合夥人問我:你能不能給一個馬上要來報導的暑期實習生做督導?

我說:當然可以啊。

我不知道,我的生命軌跡從此發生了翻天覆地的變化。

同事們都說,來的是哈佛大學法學院的一個明星學生。

他的名字叫貝拉克·歐巴馬(Barack Obama)。

結果這個歐巴馬同學,上班第一天就遲到了。

那天下著暴雨,我還準點到了單位。

我一邊忙,一邊等他。

我問助理:「那家夥還沒來嗎?」

「親愛的,還沒來呢。」

她知道我受不了別人遲到,我覺得那樣很傲慢無禮。

同事們早都傳開了,說他剛法學院一年級結束就來了,我們盛德招實習生一般都只招二年級的。

他等於是破格錄取了。

哈佛的一位教授,也是盛德的一個合夥人的女兒說:

歐巴馬是她遇到過的最有才華的法學院學生。

還有面試他的秘書也說:他人長得很帥。

我嚴重懷疑他們所說的一切。

我看過他簡歷上的大頭照,呆頭呆腦的,長得也一般,笑的時候咧著一口大白牙。

過了十分鐘,他到了前台,我去接他,他不好意思地咧嘴一笑,比我想像得要高一些、瘦一些。

(當然我也有 1 米 8 的大個兒呢。)

他知道自己是頂著天才的名聲來的,但他倒也沒有恃才傲物的勁頭兒。

我帶他參觀了公司。作為他的督導,我的職責就是給他提供建議,讓他在這兒有歸屬感。

只不過他比我大三歲,我發現他也不需要什麼建議,他在工作上很嫻熟。

但他並不是像我這樣,一步一步走向成功的。

他在哥倫比亞大學畢業以後,工作了幾年,才考的哈佛研究生。

我覺得這種規劃非常隨性,像是人生路上的即興穿梭。

這跟他漂泊不定的家世背景也有關係。

他爸爸是肯亞的黑人,早年因為車禍去世。媽媽是美國的白人。

他在夏威夷出生,又在印尼生活了 4 年,在洛杉磯讀了兩年書,又轉學到哥倫比亞。

在上哈佛研究生之前,他在一家非營利組織里,做社區工作者,幫助重建社區、創造就業,年薪只有 12000 美元。

他去上法學院,是因為基層的工作讓他看到:重大的社會變革,不僅需要基層人員的工作,還需要更強大的政策,和政府的行動。

我發現我也開始有點崇拜他了,崇拜他的那份自信,還有認真。

不過我可從來沒把他看成是約會對象。

有一天吃完午飯,我發現他還抽煙——我可非常討厭抽煙的人。

在我心里,我想他也就是——我帶過的一個很優秀的暑期實習生,僅此而已。

我要把事業放在第一位。

接下來的幾周里,他每天下午晚些時候,都會來我辦公室坐坐,跟我聊會兒天。

畢竟律所里 400 多個律師,只有 5 個律師是黑人,所以我覺得還挺正常的。

不管我承不承認,我們的關係都在發生微妙的變化。

當我工作太忙,跟他見不上面的時候,我都會想到:他在做什麼呢?

如果他沒有出現在我的辦公室門口,我多少會有些失望。

我對他有感覺,但這種感覺被我隱藏了起來,藏得很深。

我不允許我的事業和生活出現任何變數,我要穩步前進,因為再過幾年我就可以做到合夥人的級別了。

或許我可以假裝忽略:我們之間正在萌發、滋長的感覺。

但他可沒有「假裝忽略」這一點。

有一天吃午飯的時候,他跟我說:「我覺得我們應該約會。」

「什麼,你跟我?」我假裝震驚的樣子——你怎麼會這麼想呢?

「我告訴過你,我不打算約會,而且我是你的督導。」

他苦笑了一下:「這算什麼理由,你又不是我的老板。」

「而且你很漂亮。」

那年夏天,事務所給我們組織了一些活動,有一天晚上,去附近的一個劇院看音樂劇《悲慘世界》。

我給我們倆報了名,督導帶著實習生去,挺正常的。

結果那天的演出非常糟糕,讓我感覺如坐針氈。

我倆苦笑地對視了一眼。

他直起身來:「咱們出去怎麼樣?我們可以現在就走。」

其實我是個一向做事有始有終的人,只是那天我不知道為什麼,我跟著他溜出了劇院。

我們倆去了附近的一家酒吧。

兩天以後,我跟他去參加了一個燒烤派對。

我看著他跟一些男同事打起了籃球,我假裝跟旁邊同事的妻子講話,有一搭沒一搭的,可我的眼睛一直盯著他。

我看著他在場上矯健的身影,我的心里第一次被他這個人……打動。

那天晚上,我們開車回到市區,我內心里感受到一種新的疼痛,一顆新播下的種子,它渴望破土而出,渴望發芽。

那是 7 月份的盛夏,而他 8 月份實習結束就要走了。

一股暖流在我的脊背上蔓延開。我在心里和自己作鬥爭。

我是不是可以,試著跟他交往一下?

我沒有把握,我不知道怎麼做才合適。

可我突然覺得,我不想再等到什麼都有把握了。

車子開進了小區,我腦袋還是有點懵。我們都等著對方說「再見」。

他抬起頭看著我。

「我們去吃個冰淇淋吧。」

他家旁邊有一個冰淇淋店,我們要了兩個甜筒,在步行街上找了個地方。

我們伸直了膝蓋,挨近了坐著。

在外頭轉悠了一天,雖然很累,但是很開心。

我們吃著,沒有說話,擔心冰淇淋化掉。

我不知道,他可能看出來我的內心已經開始松動了。

他好奇地看著我,臉上掛著一絲微笑:

「我能吻你嗎?」

就這樣,我把身體靠了過去。

一切都變得明朗起來。(Everything felt clear.)。

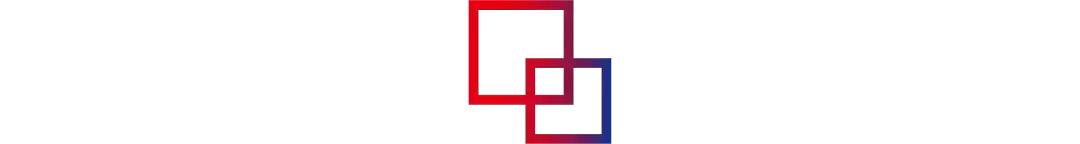

△ 歐巴馬夫婦年輕的時候

03

歐巴馬你個大騙子

貝拉克·歐巴馬是一個超級愛讀書的人。

他對物質方面沒什麼要求,他的錢基本都花在書上。

啃那些文學、哲學類的大部頭,對他來說都是稀松平常的事情。

他每天都要看好幾份報紙,關注各種時事動向。

而我們住的地方離街面很近,晚上有各種吵鬧聲。

我覺得聽著很鬧心,他不覺得有什麼,他能安之若素。

有一天睡了一會兒,我醒過來,我發現他正盯著天花板發呆,他的輪廓被外面的街燈照亮了。

我說:親愛的,你在想什麼呢?

他轉過頭來,看著我,笑容有點靦腆:

哦,我剛在想收入不平等的問題。

我:……

後來我知道了,他喜歡思考那些抽象的、宏大的問題,他總覺得自己能為這些問題做些什麼。

他確實是個很「別致」的男人。

他第一次到我們家見我爸媽的時候,爸爸就很欣賞他。

只是他們覺得小夥子太優秀了,沒敢抱什麼奢望。

後來我哥哥告訴我,我倆走了以後,爸爸搖搖頭,笑了起來:

「小夥子人是挺不錯的。可惜長不了。」

他確實有一種魅力,就是志存高遠。

就像當年他在我身邊做實習生一樣,在工作中,我看得到他的謙卑,還有他願意為了更宏大的目標,犧牲自己的需求。

打球的時候,我哥哥說:「他不霸著球,但他是個有膽識的人。」

他是《哈佛法律評論》期刊,創刊 130 年來,第一個黑人主席。

畢業以後,他本可以頂著「明星實習生」的光環,到盛德這樣薪水豐厚的律所工作,但他沒有這麼做。

他有著強烈的使命感,他在芝加哥主持選民登記運動,為一家民權律師事務所工作。

這讓他還清學生貸款的時間延長了 2 倍。

他還在芝加哥大學法學院擔任憲法講師。

他對自己的人生方向如此篤定。

而他強烈的使命感,一直在無形中拷問著我:

因為我對未來的人生感到無比的迷茫。

我討厭做律師,我不適合這份工作,雖然我能把它做好,雖然所有人都認可我。

但是它讓我覺得空虛。

我在這條路上狂奔著追求卓越,可我都沒有注意到:

我可能選錯了路。

我的熱情在哪兒?我怎麼把熱情和有意義的工作結合起來?

我害怕漫無目的的掙扎。

我想要活得像一個完完整整的人。(I wanted to feel whole.)

可我又渴望立馬得到別人的尊重、得體的收入。

我幾乎沒怎麼認真思考,就進入了法律行業。

我在想:我還能做什麼?我還有什麼技能?

而就在我迷茫的過程中,父親因病去世了,他走的時候才 55 歲。

我最好的閨蜜蘇珊娜因為癌症去世了,她離開的時候只有 26 歲。

我告訴自己:我不能浪費生命。我該行動起來了。

我面試了很多地方,歐巴馬也鼓勵我做各種各樣的嘗試。

1991 年,我開始在芝加哥市政府的公共部門就職,擔任市長助理,同時擔任規劃發展的助理專員。

那一年,他的司法考試通過了,我們去下館子慶祝。

吃著吃著,我們就聊起了婚姻的話題。

他握著我的手,說他全心全意地愛我,但他看不到結婚有什麼意義。

從夏威夷開始,他的生活就一直過得很灑脫、很隨性。他不想被什麼東西束縛著。

聽到他這些話,我頓時就氣不打一處來。

我說:「如果我們彼此相愛,為什麼我們不能用婚姻的形式確定下來?你的尊嚴會受到什麼損害嗎?」

我們總是為這個問題爭來爭去。

每次他一提這個我就火大。

服務生把飯後的甜點端了上來,

我情緒太激動了,根本沒心情吃什麼甜點。

他把盤子放在我面前,揭開了蓋子。

結果我低頭一看,本來應該裝巧克力蛋糕的盤子里,放著一個黑色的天鵝絨盒子,里頭是一枚鑽戒。

我抬頭看著貝拉克,他調皮地看著我。

他在搞惡作劇,故意逗我生氣。

我反應了好一會兒才轉怒為喜。

接下來的事情就很老套了:單膝跪地,求婚,我願意,餐廳里所有人都在為我們鼓掌。

我呆呆地看著手上的戒指。

他說:「好了,這下你該安靜了。」

你個大騙子。

1992 年 10 月,一個陽光燦爛的星期六,我們結婚了。

我的名字,也從米歇爾·羅賓遜,變成了米歇爾·歐巴馬。

04

為了我,你可以不從政嗎?

沒錯,當他決定從政的時候,我心里是一百個不樂意。

我不喜歡政客,我也不願意讓我的丈夫成為一名政客。

我總覺得一個好人,有很多方式來發揮影響,為什麼一定要從政?

可是我反過來想:我自己不想幹律師的時候,我身邊只有他一個人支持我,鼓勵我往前走。

他從來沒有過一次,懷疑我的直覺,我的能力。

他總對我說一句話:別擔心,你可以做到,我們會想出辦法的。(Don’t worry. You can do this. We’ll figure it out.)

所以他第一次想要競選公職的時候,我同意了。

但我給他潑冷水說:「我覺得你會受挫的。」(I think you’ll be frustrated.)

「如果你最後當選了,到頭來付出多少努力,卻什麼事兒也幹不成,你會瘋掉的。」

他聳聳肩說:「或許吧。但也許我也能做點事情。誰知道呢?」

對啊,誰知道呢?

他就是這麼樂觀。

事實證明,他對了。

1996 年,貝拉克被選入伊利諾伊州參議院。

他忙到我跟他也一周好幾天都見不著面。

這期間,我好不容易懷了孕,結果沒過幾周就流產了。

後來,我通過人工授精的方式,生下了我的兩個女兒:

1998 年,瑪利亞出生;

2001 年,薩沙出生。

△ 一家四口

05

因為我,他敗了

我一邊工作,一邊帶孩子,我也指不上他。

因為他的事業正發展得順風順水。

瑪利亞出生幾個月後,他再次選入州參議員。

他在考慮更高的目標:進入美國國會。

如果有機會讓他在更廣闊的舞台上發揮影響力,他一定不會待在原地的。

在他競選國會議員的 6 個月時間里,他待在家里陪我和瑪利亞的時間,加起來不超過 4 天。

我心里其實想說:他沒戲,他在美國政壇上只是個無名小卒。

但我萬沒想到,他失敗的原因是我一手造成的。

那年聖誕節,我們去夏威夷度假。

突然州政府打來電話,參議院臨時決定開會,對一個打擊犯罪的法案開始投票。

任何一個參議員不到場,法案可能就沒法通過。

可是沒想到,瑪利亞半夜突然發起了高燒。

白天還在踢浪花的小姑娘,晚上就病倒了,吃藥也不退燒,她一直在撓耳朵,我覺得是耳部感染。

她這個樣子根本沒辦法上飛機。

我說:「我們還要再改簽。」

他說:「我知道。」

我有一句話始終沒有說出口:你可以一個人走啊。

他可以把我們娘兒倆扔在這兒,去投票。

我就不說,我偏不說,我看著孩子那麼難受,我心疼。

我不想讓我自己受苦。

萬一她燒得更厲害了呢?萬一得住院呢?

你會離開我們嗎?

事實證明,他沒有。他所有心思都放到了女兒身上。

後來確診瑪利亞是耳部重度感染,用了抗生素以後才開始好轉。

△ 歐巴馬和女兒瑪利亞

當我們飛回芝加哥的時候,貝拉克面臨的是一場政治災難。

打擊犯罪的法案差五票,最終沒有通過。

雖然也不差他這一票,但他因為沒有趕回來,受到所有人的抨擊。

有一位著名的議員,幾個月前剛剛在一次槍擊案中失去了親人。

而貝拉克·歐巴馬竟然為了度假享樂,不肯屈尊回來為控制槍支這麼重要的事情投票。

芝加哥的報紙上說,沒回來投票的人,都是「沒膽子的綿羊」(gutless sheep)。

有一個議員甚至點名貝拉克說:「拿孩子當借口不來工作的人,那人品可想而知。」

就這樣,因為孩子耳朵疼,貝拉克在參議院兢兢業業工作三年的成果——幫窮人減稅、幫老年人減少處方藥的費用……似乎都一筆勾銷了。

面對指責,貝拉克沒有埋怨我們,他只是平靜地告訴人們:

「我曾經聽很多從政的人大談家庭價值觀的重要性。我希望你們能理解,你們的參議員是在盡自己最大的努力,來踐行這些價值觀。」

當他競選的時候,他的對手就對黑人選民到處說:

「貝拉克在我們這兒,不過是一個長著黑人臉的白人罷了。」

甚至還有著名的黑人議員公開說:

「他上了哈佛,他成了一個受過教育的蠢貨(educated fool)。我們不歡迎這些精英大學畢業的家夥。」

可我在想:黑人父母們天天期盼著自己的孩子有出息,希望他們成為的樣子,不就是貝拉克這樣的嗎?

他們受過良好的教育,努力為自己所代表的黑人群體服務。

而為了競爭選票,這些黑人議員竟然就可以顛倒黑白,說這麼「優秀」的人非我族類,其心必異。

我覺得這一切都很惡心。(It made me sick.)

我只慶幸一件事:貝拉克他關心我們,他心里有我們。

而他付出的代價就是:在民主黨初選中落敗,而那個詆毀他的對手獲得了勝利。

2001 年,薩沙出生以後,我換了一份工作,我去了芝加哥大學醫學中心,負責社區和對外事務。

我需要更好地負擔起兩個孩子的生活開支。

△ 米歇爾在芝加哥大學醫學中心工作

而貝拉克繼續一邊教書,一邊做立法工作。

他在醞釀下一次騰飛。

06

如果這次再敗

你必須退出政壇

他要競選美國參議院的席位。

而我們的家庭已經疲憊不堪。

我是一個需要別人的人,我需要從他人身上汲取力量,從小就是。

小時候,爸爸,媽媽,哥哥和我,就像一個正方形的四個角,我們每天都有說不完的話。

可我一個人帶著兩個那麼小的女兒,他卻三天兩頭地不著家的時候,我真的要崩潰了。

我們開始經常性地大吵。

當我看到身邊其他朋友接連面臨婚姻解體的時候,我希望我能保護我們的婚姻。

我硬拉著他,去做了婚姻咨詢。我希望我們能好好地聊一聊。

經過一段時間的咨詢以後,我覺得我們的關係有了不小的改善。

我做了一個決定:我和女兒不再無休止地等著他回家吃飯。

我們告訴他:每天晚飯 6:30,我們不等你,是你要趕上我們才行。

我們不再圍著他轉,他的工作不可以成為這個家的黑洞。

他應該是我們一家人的太陽,只不過他還想照亮更多的人。

2004 年,他再一次競選美國參議院的一個席位。

我給他下了最後通牒:如果這次他再敗了,他就必須徹底退出政界,再找一份新的工作,了結掉這一切。

不過這次,老天爺沒有再給他使絆子,而是破天荒地給他開了一串兒綠燈。

有的議員決定,不再謀求連任;

有的比他票多的人,卷入了跟前妻的醜聞當中。

所以離選舉還有好幾個月的時候,他連一個共和黨對手都沒有了。

而他也從上一次失敗中學到了很多,在民主黨內的初選中擊敗了 7 個對手,贏得了提名。

他通往參議院的道路上,似乎鋪滿了幸運草。

而更關鍵的是,有貴人出手,把他往更大的舞台上推了一把。

2004 年,跟小布什競爭總統的是民主黨候選人約翰·克里(John Kerry),

他邀請貝拉克,在 2004 年的民主黨全國代表大會上發表主旨演講。

在波士頓集會現場,有超過 15000 人,還有黃金時段的電視直播。

那一天,是 2004 年 7 月 27 號,他上台講了 17 分鐘,

那是我的男人在億萬觀眾面前第一次,閃耀著光芒的時候。

△ 歐巴馬在民主黨全國代表大會上發表主旨演講

當他說完最後一個詞的時候,台下是山呼海嘯、震耳欲聾的喝彩與掌聲。

就在那一刻,我意識到:我的男人,他不只屬於我和兩個女兒了。

他再也不會回頭了。

整件事情的經過,都讓我感覺特別不真實。

有媒體評論說:「我剛剛看到了第一位黑人總統。」

脫口秀女王奧普拉·溫弗瑞風風火火地出現在我家,花了一整天時間採訪我們。

11 月,他被選入美國參議院,贏得全州上下 70% 的選票,就連白人都開始逐漸認可他了。

有人邀請我參加一個什麼華盛頓夫人群,說里面都是頭面人物的妻子,被我拒絕了。

我的丈夫是一個參議員,可是不知道為什麼,很多人都推著他,希望他百尺竿頭,更進一步。

大女兒瑪利亞當時正在上小學一年級,有一天她問爸爸:

「你要競選總統嗎?你不覺得,或許你應該先當個副總統,或者別的什麼嗎?」

我同意瑪利亞的看法:飯得一口一口吃。

但是政治的車輪滾滾向前,我們娘倆說了可不算。

△ 米歇爾和兩個女兒

2005 年,卡特里娜颶風,1800 多人死亡,50 多萬人無家可歸。

他去到災區現場,他總覺得自己做的還不夠。

2006 年,他的新書《無畏的希望》出版,給他帶來很大的聲望和曝光率。

有人做了民意調查,列出了心目中的總統候選人,除了希拉蕊·克林頓,還有貝拉克·歐巴馬。

他正在認真地考慮參選。

而我希望他能謹慎一些,等時機成熟,等女兒長大,或許等到 2016 年也不遲啊。

我希望他能滿足於現在的生活,可從我認識他那天起,他的目光就一直盯著遠方,盯著他對世界的願景。

有時候,當我感受到他的不滿足,我就會很傷心。

我們結婚 11 年,我經歷了他 5 場競選,每一次都讓我覺得,這條路越發地泥濘難行。

有一天我在一家超市門口排隊,我看到貨架上《時代周刊》的封面,我立刻把臉扭了過去。

那是我丈夫的臉,旁邊的大標題寫著:「為什麼貝拉克·歐巴馬可能會成為下一任總統?」(Why Barack Obama Could Be the Next President?)

《紐約時報》甚至發表了一篇直接催促他競選的文章,題目叫《上吧,貝拉克,上吧!》(Run, Barack, Run.)

貝拉克在華盛頓的那些晚上,我一個人躺在床上,感覺自己好像在對抗全世界。

就連我哥哥都勸我:「如果他有機會的話,他就得抓住,你明白的,對吧?」

是的,我愛上了一個有遠見的男人。

他樂觀,但他不天真,他在尖銳的衝突矛盾面前無所畏懼,世界的複雜性令他著迷。

有一天晚上,他問我:「我們可以應付得了的,對吧?」

「我們不比誰弱,我們倆還這麼聰明。我們沒事兒的,我們扛得住。」

是的,當我看到電視上,卡特里娜颶風給人們帶來的滅頂之災——

我看到有的父母把孩子高舉過頭頂,自己浸泡在洪水里;

我看著多少黑人家庭在體育館里避難,掙扎著度過難捱的日日夜夜。

我在醫學中心的工作,讓我知道有多少百姓,連基本的醫保和住房都沒有保障;

貝拉克這麼多年在基層,見過多少失業工人、退伍軍人,努力克服終身的殘疾,想要走進社會;

多少母親跟他抱怨,把孩子送到了一個糟糕透頂的學校,後悔不已。

我知道,我們的肩上有一種東西,叫責任。

我知道,我沒的選,我必須接受。

那就索性打開大門,把所有的可能性都迎進來吧!

我同意了,因為我愛他,我相信他會是一個好總統。

但我也很確定,他不會走到最後。

他有的是高遠的理想,我看到的是冷峻的現實。

貝拉克·歐巴馬,一個黑人,我真的不認為他會贏。

07

競選,就像逃難一樣

2007 年 2月 10 號,一個寒冬的早晨,貝拉克·歐巴馬正式宣布參選美國總統。

作為一個黑人候選人,他不能有任何的失誤,所有事情都要付出雙倍的努力。

我跟著他在各個城市奔波,我的任務看上去也更簡單一些:

講述我自己真實的故事,一個芝加哥南城長大的,四口之家的小女孩的故事。

△ 競選時的亮相

競選,並不是什麼高大上的事情,

每次活動結束,我從人群中穿過,有很多熱情的陌生人,他們會抓我的手,摸我的頭髮,把筆啊、照相機啊,甚至是孩子啊都塞給我。

我要微笑、握手,同時還要往前走。

我臉上有口紅印,衣服上有手印,整個人就像剛從山洞里走出來的女瘋子一樣。

因為行程倉促緊急,我曾經吃過很多不衛生的路邊攤。

後來長了記性以後,就改吃漢堡包了。

我訓練自己少喝水,因為路上幾乎沒有時間去上廁所。

晚上睡的旅館,有時候就在高速路旁,我要能聽著長途卡車的轟隆聲入睡,第二天依舊精神抖擻。

△ 競選中的小憩

就這樣全國各地奔波了一大圈,貝拉克還是落後他的對手——希拉蕊·克林頓 15 到 20 個百分點。

直到民主黨舉辦的「傑斐遜-傑克遜紀念日」,那是民主黨的重要儀式。

那天,希拉蕊得了重感冒。

而貝拉克最後一個發言,他再一次用「改變」征服了觀眾。

那天之後,他在民意調查中一下躍居到首位。

改變,原來真的是有可能的。

△ 奧馬巴在「傑斐遜-傑克遜紀念日」上發言

到了投票的那一天,我想結果終於要來了。

我給薩沙和瑪利亞穿戴整齊——即便是大選當天,我還是要送她倆去上學。

當我們經過無數的攝影師、錄影機,進入體育館,

當我聽到周圍的人都在說,這件事情具有多麼重大的歷史意義的時候,

我只是在心里暗自慶幸:嗯我給她倆的中午飯都裝在書包里了。

我想這是萬里長征的最後一步了。

那天,我盯著我丈夫的名字,那個長方形的按鍵盯了好一會兒。

他看著我笑了:「這位女士,你還沒想好選誰嗎?你還要再考慮一會兒嗎?」

不用再考慮了,因為全美國的人都已經考慮好了。

晚上,媒體宣布:貝拉克·侯賽因·歐巴馬當選美利堅合眾國第 44 任總統。

我的感覺就像是做夢,像個旁觀者一樣,看著我自己,麻木地做出反應。

我們贏了。

△ 總統就職儀式

08

夫人不是你想當

想當就能當

很多人好奇地問我:做第一夫人是一種什麼樣的體驗?

我只能說:你看籠子里的金絲雀,你覺得她快不快樂?

白宮確實是一個漂亮、舒適的地方,但它更像是一個堡壘,只不過偽裝成了家的樣子。

△ 歐巴馬夫婦與兩個女兒和米歇爾母親在白宮

舒適的意思是:在任何「小事情」上,我連手指頭都不用動一動。

外出活動有人幫我踩點兒,現場活動時間精確到分鐘,包括上廁所的時間;

帶孩子玩兒有專門的特工負責;

收衣服、洗衣服有保潔人員;

現金、鑰匙不用我想著帶,電話不用我自己接,都是助理負責。

而在總統身邊,配置進一步升級:

有 6 人團隊,負責整理當天的各種簡報、資訊;

有足足 50 個工作人員,每天專門幫他接收、回復日常郵件;

有一幫廚師,還有一幫採購員,負責食品工作,

他們會匿名潛入不同的商場,挑選我們需要的東西。

不過順便說,我們買的所有東西,都要自己付錢,哪怕是一卷衛生紙。

只有房租、水電和人員薪水,是不需要我們來付的。

有時候貝拉克早上說有一種外國水果不錯,晚飯的時候又覺得這種壽司好吃,

白宮的米其林大廚就會立馬記下來,放到菜單里,定期輪換。

大廚不要錢,可菜要錢啊。

有些食物都是專門從國外運輸過來的,價格非常昂貴,結果都是我們自己買單。

如果你見識過美國總統的車隊,你應該知道,整個隊伍至少有 20 輛車那麼長。

警車、越野車、豪華裝甲轎車、防震減災卡車、救護車、偵察車、警察護衛隊……

這是我看得見的,還有看不見的:

在貝拉克活動的周圍,有一架專用直升機隨時待命,準備帶他撤離;

在他出行周圍的屋頂上,一定有神槍手埋伏;

他身邊有一位專人醫生,車上儲存著跟他血型一致的血液,以防萬一他需要輸血。

而那輛所謂的豪華轎車,其實是一輛 7 噸重的坦克。

我「有幸」坐在這樣的車隊里跟他一起出行。

我們一家就像生活在氣泡里,跟世俗生活完全隔絕了。

△ 特工寸步不離

一旦我們涉足「塵世」,就會惹來不必要的麻煩。

比方說小女兒薩沙去參加同學的生日聚會,特工會先去人家家里,做一番地毯式的安全檢查。

別人家家長送孩子過來的時候,特工一上來就要人家報上自己的社會保障號碼(類似於身份證號)。

搞得家長們都很尷尬,所幸孩子們倒是不在乎。

△ 小女兒薩沙坐在防彈車里

但只要是我們夫婦倆所到之處,正常的秩序都會被打亂。

有一次我們去百老匯看一場演出,開演幾個小時之前,警察就封鎖了整個街區。

所有看戲的人都要額外排隊過安檢,甚至演出都因為安檢,推遲了 45 分鐘才開演。

我當時就知道,我們倆下一次這麼「約會」,可能得是很久很久以後了。

而我們還沒到家,共和黨就已經召開新聞發布會,說我們倆這次約會奢靡浪費、勞民傷財。

每一次,我們倆出去看個戲、吃個飯,都有一堆政敵等著扒我們的料。

我們要一直生活在反對派的聚光燈底下。

所以我們的自由行動是嚴重受到限制的。

有時候我呆在白宮,想去陽台上坐一坐,但想了一下就放棄了。

雖然我只是喝杯茶,透口氣,但是會給特工處帶來很多麻煩。

因為陽台上站的人,是可以直接暴露在白宮之外的街道上的。

△ 一家四口在總統辦公室

不光是有一幫人來操心我的安全,他們怕出紕漏。

連我自己也得小心翼翼、戰戰兢兢地過日子。

有一次我們去英國拜訪伊麗莎白女王,我跟她站在了一起。

她抬頭望著我:「你個子可真高。」

我說:「是呀,這鞋根兒就高,而且我本來個兒也挺高的。」

女王低頭看了看我的黑色高跟鞋,搖了搖頭。

「這種鞋穿起來很不舒服,對吧?你瞅瞅我這個。」她也一樣。

所以我就承認了,我的腳確實很疼。

我們兩個被鞋子折磨得苦不堪言的女人,笑出了聲兒來

想到這兒,我不禁伸出一只胳膊,親切地摟住了她的肩膀。

我就是這樣的人,每當我認識了一個新朋友,覺得投緣,我就會情不自禁地表達我的情感。

結果媒體立馬就開始罵我了,說我亂了英國王室的規矩。

因為英國王室是不能觸碰的,這是禁忌。

媒體說我粗野無禮,配不上美國第一夫人的優雅之名。

我真害怕當時我的舉動,掩蓋了貝拉克這次出訪的所有成果。

不過我那時候就在想:女王自己也覺得這事兒無所謂。

我摟她的時候,她還靠過來一些,把一只手輕輕地放在了我的後腰上。

後來英國王室還聲明說,我沒有觸犯他們任何禁忌。

我嘆了口氣。

有時候,我感覺自己得像湖面上的一只天鵝,

我工作的一部分,就是要高貴優雅地向前滑行。

但同時在水下,我的兩只腳永遠不能停止滑動。

有一年,我想給自己剪個有瀏海兒的髮型,

可我的工作人員說,我應該先得到歐巴馬幕僚們的同意,確保我剪這個瀏海兒,不會惹出任何麻煩。

我的頭髮都不是我的,真是太荒唐了。

除了髮型要管,我還要準備好一件適合參加葬禮的服裝。

因為有時候,我們會毫無徵兆地突然去參加某個士兵、議員、主管人的告別儀式。

我絲毫都不敢懈怠。

09

特朗普,我一輩子都不會原諒你

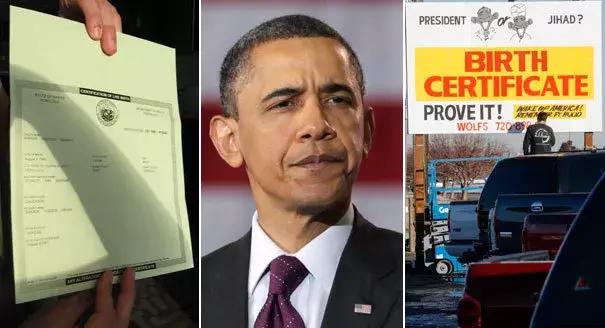

轉眼到了 2011 年冬天,貝拉克·歐巴馬還在謀求 2012 年的總統連任,

當時還是紐約房地產開發商的特朗普,就宣稱要爭取 2012 年的共和黨總統選舉提名。

他說:歐巴馬出生在夏威夷就是一個騙局,實際上出生在肯亞。

他公然質疑歐巴馬的美國公民身份。

而媒體為了吸引眼球,不斷地為他毫無根據的猜測煽風點火。

整件事讓我覺得非常瘋狂,也非常卑鄙,

他想煽動不知情的人對我們產生仇視心理。

特工處一次又一次向我們匯報,接下來可能出現的嚴重威脅。

我不可能不擔心:萬一有人聽信了謠言,持槍來到華盛頓怎麼辦?

如果這個人直接去找我們的女兒,會出現什麼情況?

沒過多久,11 月一個周五的晚上,有關貝拉克身世的謠言愈演愈烈。

一個陌生男子把車停在離白宮 800 米的街上,掏出一把半自動步槍,朝著白宮上面兩層開火。

一枚子彈擊中了一扇窗戶的玻璃,另一枚子彈射進了窗框里,其他的打在了屋頂上。

而那間屋子正是我平時喜歡喝茶的地方。

還好那天沒有人傷亡。

而唐納德·特朗普,就因為他毫無根據的污蔑,把我們一家人置於危險的境地。

就沖這一點,我永遠都不會原諒他。(For this, I’d never forgive him.)

到了 2012 年總統大選的時候,很多民調結果顯示,歐巴馬的支持率和對手羅姆尼相比,只是微微領先。

而且他還在一次電視辯論中發揮失常了。

所以很多人都擔心,歐巴馬能不能連任成功。

到投票結果公布的那一天,我緊張到頭疼,我都不敢看新聞。

我突然覺得這次很可能是壞消息。

初步結果公布的時候,我拿起我的手機,給競選團隊的好幾個人發了郵件,

我等啊等啊,手機一點響動都沒有。

我覺得我的心理防線開始坍塌,各種懷疑紛至沓來:

或許是我們努力得還不夠,或許我們不配再給美國公民服務下一屆了……

我的雙手開始顫抖起來。

我焦慮得快要失去知覺了,這時候貝拉克上樓來了。

他咧著嘴笑著說:「我們把對手打得片甲不留。」

他看我一臉懵,毫不知情的樣子,馬上補了一句:「沒有任何懸念了。」

原來,樓下所有人都喜氣洋洋的。

△ 米歇爾和競選團隊

只有我,因為樓上的手機服務不知道為什麼中斷了,郵件都沒有發出去,所以自然沒收到任何消息。

我把我困在了各種消極的想像里。

那天,貝拉克贏得了幾乎所有選區的支持。

在五彩繽紛的紙屑里,我們開始了下一個四年的白宮生活。

當我回首這整個 8 年的白宮時光,我希望我給美國社會,帶來了一些積極的改變。

我開墾了白宮菜園,在白宮花園里號召孩子們來種菜,讓這里成為他們的戶外教學課堂。

我們還把每次收獲的瓜果蔬菜拿出一部分,捐給白宮附近的慈善機構、流動廚房,分享給那些無家可歸的人。

△ 白宮菜園

我發起了一場運動,名字叫「讓我們行動起來」(Let’s Move!)——力爭解決兒童肥胖症蔓延的問題。

因為全美國有將近 1/3 的兒童,要麼體重超標,要麼患有肥胖症。

我知道要改變這一切是個巨大的挑戰,它牽扯到方方面面。

但我們還是取得了豐碩的成果。

全美國三大校園午餐提供商宣布,減少午餐當中的糖分、鹽分和脂肪含量。

我和貝拉克推動的兒童營養法案規定:限制學校的自動售貨機向孩子們販賣垃圾食品,同時資助學校修建菜園。

貝拉克跟記者開玩笑說:「如果我不能讓這個法案順利通過,那我就只能睡沙發了。」

現在,有 4500 萬的美國孩子,每天可以吃到更健康的早飯和午飯,

有 1100 萬的美國學生,每天能抽出 60 分鐘的時間進行體育鍛煉。

類似的,我還推出了「聯合力量」(Joining Forces)計劃,

推動服役士兵、退伍軍人的就業、健康和教育支持。

還有「更高教育計劃」(Reach Higher Initiative),

推動高中學歷的人繼續學習,無論是大學本科、專業培訓,還是社區學院。

還有幫助世界各地的女孩上學的「女孩學習計劃」(Let Girls Learn)……

所有這些,都需要艱辛的努力和精心的組織才能做到。

但我非常清楚,這才是我喜歡的工作。

我站在一個廣闊的平台上,我也終於找到了能充分展示我自己的方式。

可以說,我的白宮八年,過得充實而有意義。

以上這些,就是米歇爾·歐巴馬在《成為》當中所講述的人生故事。

接下來我想跟你聊聊,我對這部回憶錄的感受。

當我讀完這本《成為》,我有這麼一種感覺——

這是一本「正確」的傳記。

我能感受到米歇爾寫作時的真誠。

但真誠有時候就是:我說出來的都是實話,可實話不一定都要告訴你。

這也就使得《成為》並不是一本「知無不言,言無不盡」的傳記。

畢竟書里提到的很多人,現在還生龍活虎、有權有勢。

我們不應該期望太多。

首印 180 萬冊,短短一個月,總銷量超過 500 萬冊。

這已經不是一本書了,而是成為了一個「事件」。

她很清楚任何一句話,對當事人都有可能帶來的「殺傷力」。

所以在書里,甚至包括她個人對特朗普的「批評」,我認為都是相當克制的。

她和歐巴馬的婚姻咨詢過程,書里只寫了開頭(關係比較糟)和結果(關係變好),中間我們所期待的詳細「對話」幾乎沒有。

她和歐巴馬育有兩女,都是通過人工授精的方式,這一點她在書里也沒有正面提及,

前一頁她還在給自己打排卵針,下一頁大女兒瑪利亞就出生了。

而且作為歐巴馬的愛人,她也自然不會貶低丈夫的政治成就。

可歐巴馬的白宮 8 年,究竟功過幾何?只怕還要留給時間去評判。

這麼說來,是不是就意味著,這是一本塵埃未定、又言猶未盡的「半成品」?

我認為不是,它取決於你從什麼角度去理解這本書,去理解這個女人的一生。

我不認為這是一本政治回憶錄,

我認為這是一封寫給每個普通人的信。

貫穿米歇爾·歐巴馬一生的,是一個問題:

你是一個相信自己的人,還是一個相信標準的人?

什麼是標準?就是別人這樣把事情做好了,你去夠到它,你去照著做,你會得到獎勵,你會成為別人眼中「合格」、甚至「優秀」的人。

一個相信標準的人,說到底,是相信他人勝過相信自己的人。

她相信標準,是用來遵守的。

而一個相信自己的人,他覺得外在的標準都不重要:

我能做到什麼,我能做到多好,是我去爭取,是我去定義的結果。

他相信自己,勝過相信標準。

標準,是用來打破的;破了以後,我就是新的標準。

這種對比,就像歐巴馬兩口子。

米歇爾說:你一個美國黑人,你不可能贏的。

歐巴馬說:我不試試,我怎麼知道呢?

對於米歇爾來說,他們二人的區別不僅是成功路徑的區別——

什麼一環扣一環的成功,還是隨性灑脫的成功,這都不重要。

重要的是,米歇爾從來都不那麼相信「自己」,

她更依賴達到「標準」以後,帶給她的那份安全感。

從幼兒園的時候,一定要念出 white 那個單詞,得到老師手里的金色小星星,

到高中的時候,那個說她考不上普林斯頓的顧問給她帶來的打擊,

到她不相信黑人歐巴馬可以當上美國總統,

到她收不到簡訊,就覺得總統連任一定要失敗的緊張和焦慮……

在有些人的身上,我們會發現:

天生要強,跟不自信,其實一點都不矛盾。

因為要強,是要不輸給那根「標準線」。

但凡有一次,我輸給了「標準」,

我就會立馬陷入自我否定的怪圈——

我會拷問自己:是不是我還不夠優秀?

就像米歇爾說的:

從一些標準來看,我已經成為一個擁有權力的女性,

但仍然有很多時候,我沒有安全感,我感覺自己被人忽視。

我想,這就是我對米歇爾·歐巴馬做出的評價:

她是一個足夠優秀的人,但她不是天生自信的人。

如果你身邊也有這樣的人,

當你看到他們對自己的苛刻,

當你聽到他們內心動蕩不安的忐忑,

希望你能對他們多一點理解和包容,

因為他們實在是不能輕易就放過自己。

米歇爾說:

如今我已經 54 歲,但我仍在追求進步,我希望未來的我,能夠一如既往,永不停歇。

「成為」(Becoming),是一個進行時,

成為,並不意味著要達到某個位置,達到一個特定的目標。

成為,應該是一種前進的狀態,一種進化的方式,在這條道路上,你看不到終點。

因為成為,就是那一條永不放棄,想要繼續成長的道路。

最後,我想用書里的一個小故事,作為這篇文章的結尾:

2016 年 4 月的一天,我和貝拉克·歐巴馬再次出訪英國。

團隊提前告訴了我,各種需要注意的禮節:

下了飛機,我們要先問候王室,然後才能上車,跟他們一起返回城堡。

按照規矩,我要和女王的丈夫——94 歲的菲利普親王坐在前排,親王會親自開車;

而貝拉克要和女王一起坐在後排。

我牢牢記住了這一點,我可不希望像上次見女王那樣,被人指責「失禮」。

可是當我下了飛機,打完招呼以後,先前的計劃全都打亂了。

女王招呼我,跟她一起去坐後排。

我愣住了,我腦子里閃過了無數種想法:

到底應該怎麼做才會更禮貌、更得體——

是應該同意女王的邀請,還是應該堅持讓貝拉克跟女王坐在後排?

女王看著我發呆,她馬上就明白了。

「他們是不是跟你們講了一些規矩?」

女王搖搖頭說:「那都是胡扯。你願意坐哪兒,你就坐哪兒。」(That’s rubbish. Sit wherever you want.)

她瞬間化解了我內心所有的大驚小怪,和沒有必要的擔心。

是啊,你想坐哪兒,你就坐哪兒。

你不需要成為一個高高在上的伊麗莎白女王。

你是你自己的王。

(此文來源於網路,如有侵權立馬刪除)

專注在 兩性、愛情等領域

專注在 兩性、愛情等領域