作者/付於洋

好故事就是你從它身邊走過去很遠,還頻頻回頭,最後嘆一口氣,跑回去把它拾起來,擦掉上面的浮塵,重新審視。

這個被拾起的,恰好也是一個回頭看的故事。

那條路變成了人生長路,上面的背影走著走著變高變壯,卻很少有人回頭看我們究竟是怎麼過來的,等有人把它層層剖開攤在你面前的時候,「原來我是這樣長成一個大人的」,一瞬間千頭萬緒都噎到喉頭。

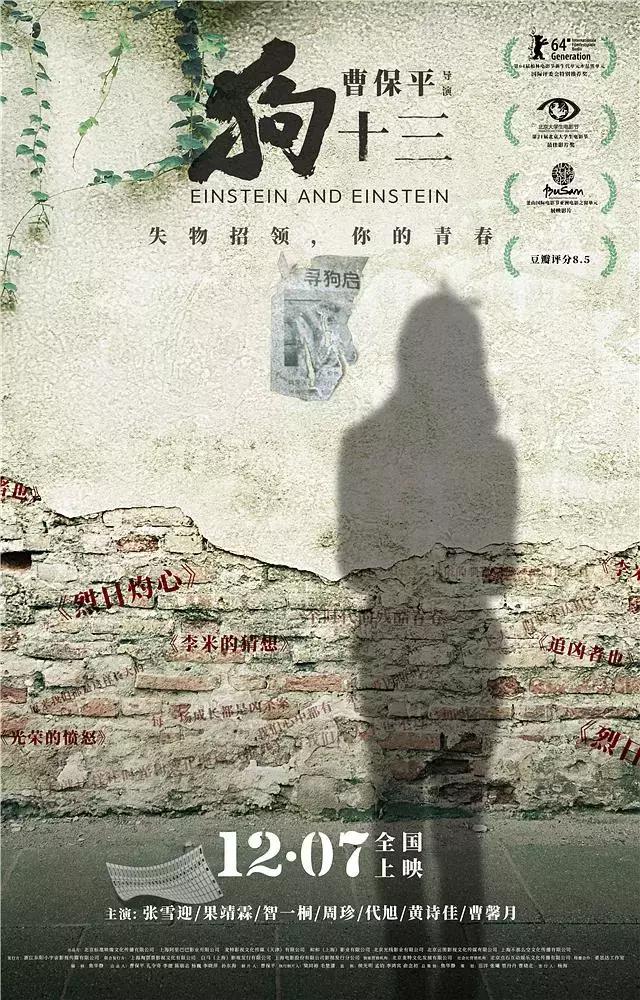

《狗十三》:被放下又被拾起

2010年,北京電影學院本科生畢業答辯,文學系的焦華靜交了一個名字古怪的劇本《愛因斯坦和愛因斯坦》,這是答辯老師曹保平第一次看到這個故事,他判斷這是那屆畢業作品裡最好的。

故事緣於焦華靜小時候養的一條狗走丟以後,小孩和大人的反應天差地別,小孩眼裡天大的事情在大人那裡卻波瀾不驚。直到多年後焦華靜外出念了大學,一次喝多酒以後她才意識到,自己從來沒有走出過少年時丟狗這件事,她只能寫下這個故事。

曹保平

面對一個青春題材,要不要拍?曹保平很猶豫,他告訴河豚影視檔案,他從來沒想過要拍一個13歲女孩的故事,離他本人太遠了,故事類型也跟他過往的犯罪劇情片截然不同。

就這樣劇本擱置了一年,一年後他重讀劇本,故事裡展露出的尋常生活下的不尋常,一個女孩和周遭世界的碰撞,令人尋味又充滿共情,幾乎每個人都能在其中看見自己,最終他決定開拍。

李玩:泯然眾人又獨一無二

選擇14歲的張雪迎扮演主角李玩是在見了很多候選人之後,曹保平記得,此前她已經拍過幾部電視劇,但並沒有明顯的「表演套路」,在他面前有點緊張,放不開,「是那個年齡段女孩本真的狀態」。

更重要的是,她沒有那麼漂亮,一個普通女中學生才能讓故事成立,她需要看上去泯然眾人,張雪迎拍攝中全程素顏,觀眾能清楚看到她額頭上的小粉刺。

李玩的家就是編劇焦華靜從小長大的家,只是牆被劇組特意加了一點青綠色,更符合以老人為核心的家庭環境,而她走過的菜場、放學時嘈雜的校門口和臟亂的街道也都是按照曹保平「煙火氣」的要求挑選的。

這些安排帶給張雪迎的感受是「無聊」,她單調地重復著學校上課和回家陪狗,現在回憶起來,正是這些「無聊」讓她沉入李玩這個角色。

但曹保平要展示的,是李玩與眾人無異的表層之下,隱性的特立獨行,「其實她遠遠成熟於同齡孩子」。

堂姐李堂是她的反面,她能很快識別大人的臉色,願意去順從討好他們,所以是大人們交口稱讚的乖乖女;高放,他帶著李玩滑冰、學英語,李玩一度在無人傾訴的時候找到他,但是他不懂也不感興趣她的「平行宇宙」,不知道她的小腦瓜裡對未知的世界充滿興趣,心裡想的只是要和她交往。

家人和朋友都無法傾訴,叫愛因斯坦的小狗成了她最大的感情依靠。張雪迎理解的李玩是:「她並不叛逆,相反我覺得她很懂事,她沒有任何表達自己的機會,不會直接說出自己的想法。但事實上,只要給她一點甜頭,她就會很珍惜。」

愛因斯坦就是那個最大的甜頭,「只有愛因斯坦需要她,所以愛因斯坦走丟的時候,她感覺天都塌下來了」。

李玩總是念叨的「平行宇宙」,以及那個學鳥叫的人,都脫離了她熟悉的世界,前者是想像和逃離,後者是現實的錯位——她聽了這麼久的鳥叫,最後發現聲音出自樓上的瘋子,真相跟她想得不一樣。

這些都讓這個早熟小孩的青春注定是一場孤獨的旅途。

中國家庭:平權缺失又疏於表達

1984年,22歲的曹保平在北方一個中等城市的人事局裡做科員,這是一個讓人艷羨的好工作,是個穩定的飯碗,戀人和房子也都有了,好像日子能夠一眼看到頭。直到他看到報紙上電影學院的招生簡章,內心某種東西燃燒起來,他背著單位和家人報考了北京電影學院,一番驚心動魄的準備後,他成功收到了北影85級的錄取通知書。

去北京讀書不可避免的遭到了家人的強烈反對,談及《狗十三》裡呈現的中國家庭時,曹保平對河豚影視檔案回憶。

就像李玩喜歡物理,卻被逼著補習英語,參加英語演講比賽,有多少次父母們把他們認為你需要的東西強加於你。

「中國的家庭教育,長久以來最根本的東西是沒有變的。我當時看到那個劇本怦然心動,因為發現我們在那個成長年齡時和李玩遇到的很多問題是一樣的。」

在中國,你結婚或者獨立離開家庭之前,父母和子女一直不是平權的,人們的思維慣性就是這樣,很多衝突都源於這種地位的不平等。李玩被帶到飯局上,被要求扮演和睦家庭裡的乖巧女兒的角色,很明顯,是父親出於自身需求忽視了女兒的意願。

有一場戲是李玩在車上問父親:「你和媽媽是怎麼開始的?」父親想了想,突然就淚濕了眼眶,一邊反手捂住李玩的眼睛,不讓她看到自己哭泣。

父親作為一個家庭裡頂梁柱的角色,在情感流露的時候下意識不想讓孩子看見,他認為這個孩子還沒有長大,雙方沒有平等到能交流問題。

「中國人的感情表達很晦澀,中國的父輩和子女之間那些說不清道不明的情感,經常被我們選擇性遺忘。等到了你成熟和父母衰老時,天平會傾斜過來,父母又會顯出弱勢,對人性的映射也挺微妙的。」

說起對中國家庭的解讀,曹保平提到了李安的《飲食男女》:「我認為這是李安最開闊的作品,三姐妹每個人每條線都太有味道,背後的情感太中國人了,我們需要這樣描寫中國家庭的電影。」

自我:隨波逐流還是熱血懵懂

影片結尾,小男孩昭昭吐出了一口牛奶,這個跟他姐姐一樣的習慣,帶出了莫名的一絲溫情。

曹保平說這是一個積極和消極揉雜的表達。積極在於,最終李玩一定要接受這個同父異母的弟弟:「這是她這一輩裡,生命中離得最親最近的人,所以不可避免的他們倆今後一定會產生各種關係。」

另一層面,昭昭學習滑冰,從冰面上不斷摔跤又爬起來,也是李玩自己成長的隱喻,她終究會長大,這是無奈:」她不可能永遠留在之前,躲避一直不想接受的東西,她進入成人社會是必須的,跟吃下那塊狗肉一樣, 是成人禮。」

這處表達清楚表明了曹保平的態度。有意思的是,在面對呂彥妮的採訪中,關於張雪迎怎樣「留住自我」的問題,曹張二人分別給出了耐人尋味的回答。

曹保平:「她留不住‘自我’,她的‘自我’也是隨波而動的,她的‘自我’天天在變,她今年21歲,她可能到‘三張兒’的時候,‘自我’早變成另外的‘自我’了,這就是時間附加在你身上的改變。我也不覺得抗拒或者擰著,就是最好的方法,你再擰,你擰得過天嗎?人這一生的成長,就是一個妥協的過程,你在妥協的過程中,找到最好的相處方式。」

而才21歲,面對大導演的張雪迎客氣回答:「導演是過來人,但我正處於熱血懵懂的階段,所以我們倆會有想法上的差別,我也不知道以後怎麼樣。」

現實主義:因為真實所以殘酷

《狗十三》通篇都沒有一個鮮明的惡人,但到故事最後李玩就是改變了,仿佛經歷了一場蛻皮。她找到了愛因斯坦卻不願意跟它相認,她看著已經剝蝕一半的尋狗啟示,也看著自己的影子,在想什麼?

有人問,如果誰都沒有錯,那在李玩身上是哪裡出了問題,是世界的規則,還是成長本身?

這些疑問構成了觀眾所說的《狗十三》的「殘酷」和「喪」——當他們意識到這種變化無可避免時。

這個問題放到曹保平面前,他卻高呼這不是一個殘酷的電影,他把影片類型定位為「合家歡」。

「《狗十三》是一劑良藥,通過非常強烈的映射可以或多或少解決家庭關係中的問題,歡迎父母和子女去看。」

「這個片子沒有殘酷也沒有喪,就是我們的日常生活,最波瀾不驚、最平常的生活,只是我們不去思考這樣的生活。對於生活中很多的溝溝坎坎,我們自己就把它咽下去了。這個片子僅僅是把這些溝溝坎坎重新打開讓你看一遍,你之前可能沒有看得那麼清楚,只是如此而已。」

「你說‘殘酷’?墮胎、被男孩子拋棄、哭天搶地叫‘殘酷’。」

這樣說的曹保平並不知道,在豆瓣熱評的第一頁,有個評論獲得了165個「有用」,寫的是:「所以知道少女在電影中墮胎或車禍是有多幸福了吧?」

曹保平承認,《狗十三》是純粹的現實主義,現實主義的根本就是真實地反映生活的本質。

在接受正午採訪時,《狗十三》的攝影師羅攀講述了這樣一個故事,一次上課,曹保平讓學生用15分鐘寫下一個有價值的真實故事。第二堂課上他念了他覺得最好的一個:

哈爾濱郊外的下午,夏天,天氣炎熱,有一條土路停了一輛堆滿西瓜的卡車,天太熱了,父子倆決定躺在車底下睡覺。睡了一會兒,兒子說,爸爸我渴了,我要吃西瓜。爸爸說,我們的西瓜是賣的,不能吃。爸爸看見路邊有賣西瓜的,賣得比自己的西瓜便宜,他說,你等著我給你買西瓜去。正在買的時候,卡車的手剎松了,車突然往下滑,正好壓在兒子的大腿上,把腿壓斷了。爸爸聽見兒子一聲慘叫,回頭看見很多人在幫忙把車頂住,不讓車繼續滑。爸爸大喊一聲,給我讓開,開到倒擋,並沒有停車,而是從他兒子腦袋上軋了過去。爸爸說,你們報警吧,我們家太窮,真的養不起殘廢的兒子。

如果《狗十三》不殘酷,究竟什麼是殘酷的呢?莫不是,曹保平鐘愛的「真正的現實主義」,所無比貼近的生活本身?

專注在 兩性、愛情等領域

專注在 兩性、愛情等領域