有這樣一部國產片。

它誕生於中國電影最輝煌的時代,陳凱歌的《霸王別姬》、張藝謀的《活著》、姜文的《陽光燦爛的日子》、王家衛的《重慶森林》、李安的《飲食男女》都是與它同期的作品。

它也是當年的票房第二,在1994年就取得了超過5000萬的高票房,僅次於同年的《陽光燦爛的日子》。

它還是不少人的童年陰影,你或許已經不記得它的名字,但你一定記得女孩躺在床上被針紮、地上滿是沾血的紙、德國士兵們向一個滿身紋身的姑娘伸出貪婪的手……

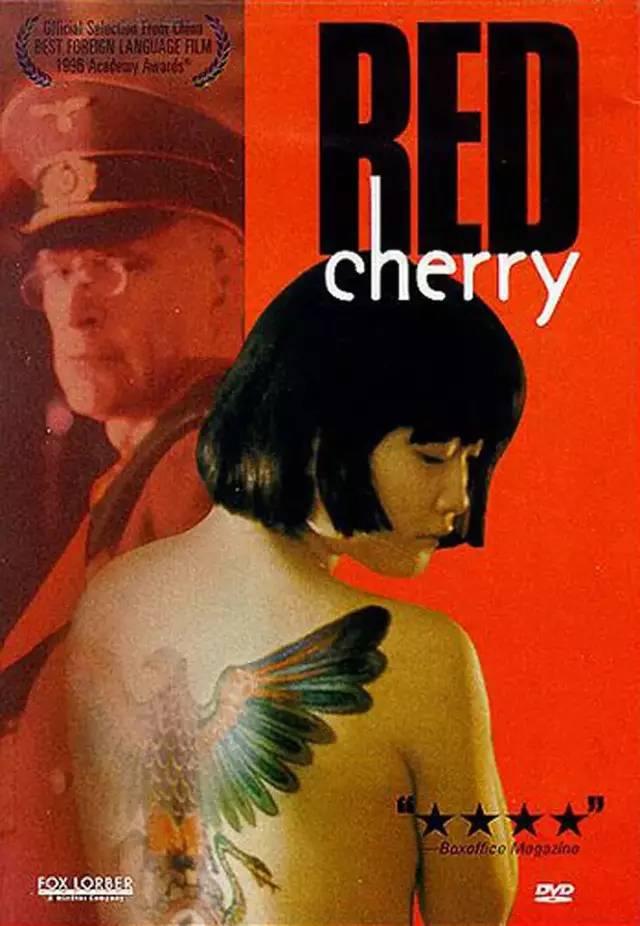

那便是這部《紅櫻桃》。

電影拍攝時正直中國抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利五十周年。

但作為一部戰爭片,它並沒有著眼於慘烈的前線,而是將視角放到一群孩子身上。

用小女主背上那只鮮艷的納粹鷹徽紋身,譜寫了一曲更殘酷更難以磨滅的哀歌。

1940年的冬天,兩個中國孤兒楚楚和羅小蠻被送往俄羅斯的伊萬諾夫國際兒童院學習。

這是歷史上真實存在的學校,位於莫斯科以北300公里的地方。

或許年輕的讀者有些無法理解,為何要把中國的孤兒送往遙遠的前蘇聯?

那就必須提起歷史書上記載過的那段血腥年代。

1927年,中國大革命失敗後,共產黨人遭遇「白色恐怖」,許多先烈遭到反動軍閥和國民黨右派慘無人道的屠殺,當街被槍殺、被砍頭,橫屍遍野、血流成河……

當時,蘇聯為了保護、撫養、教育各國共產黨人的後代,在1933年建立了這所兒童院,中國有近100名兒童在這樣的國際兒童院接受教育。

那時來這裡學習的主要有兩種孩子,一種是楚楚和羅小蠻這樣的中國孩子,他們的父母或是中共高層領袖,或是遭到迫害的烈士,還有一種是在蘇聯學習的共產黨人的後代,一些被派往蘇聯學習的幹部在當地結婚生子後留在那裡的孩子。

共和國元勛的兒女們小時候在蘇聯伊萬諾沃國際兒童院時的情景,第二排左數第三人為朱德之女朱敏。

離開戰火,回到校園,童年生活似乎又變得無憂無慮起來,友好的同學們很快幫兩個來自中國的孤兒適應了環境。

一個高鼻梁大眼睛的男孩張主動和楚楚成了朋友,他說著一口磕磕巴巴的漢語,卻堅稱自己是中國人,他的父親就是赴蘇聯學習的中國黨員,而母親是一名德國人。

但戰爭的傷疤依然如影隨形。

一次語言考試,大家需要用俄語介紹自己的家人。

羅小蠻第一個自我介紹,孩子總會小心翼翼地隱藏自己的傷痛,不願說起自己已經離世的父母,更何況是在大庭廣眾之下。

所以他準備了早就寫好的套話蒙哄過關:

我的爸爸是工人,他有一把鬍子,他會開車,會操作機床。

媽媽是農民,她有一雙美麗善良的眼睛和一雙巧手……

我的祖國是中國,我的家鄉在延安,

我的學校在伊萬諾沃,我的老師叫維拉。

輪到楚楚的時候,維拉老師聽多了套路的發言,要求她說出自己真實的家庭狀況。

楚楚有些驚慌失措,但還是忍著淚,說出了關於父母的記憶:

媽媽本不想生下我,因為她要和爸爸一起去幹革命。

所以我從一生下來,就是革命的包袱。

我的媽媽沒有給我講過故事,也沒有給我買過新衣服。

我只見過爸爸一次,那是在殺他的刑場上。

他的腿斷了,他是被拖進刑場的。

人家指給我說,多看幾眼吧,那就是你爸爸。

爸爸是被國民黨腰斬的。

爸爸切成兩半後,一時還死不了。

儈子手問他:你還革命不?

爸爸說,我是革命不了了,可我的孩子會接著幹。

說完,爸爸的眼睛直勾勾地看著我。

後來,爸爸死了。

可他始終沒有閉上盯在我身上的那雙眼睛。

這就是烈士的孩子。

這就是殘酷的現實。

在座的老師和同學們都被這份沉重震驚了,維拉老師也向楚楚道歉。

但在學校裡的大多數時間,還是快樂的。

暑假,張和楚楚跟著校車去參加了夏令營,羅小蠻則留下來幫助修繕學校。

可沒過多久,戰火就燃燒到楚楚夏令營所在的小鎮。

德軍的戰機呼嘯著碾過原本蔚藍的天空,把炸彈投向草地,槍聲、屍體,德軍開著坦克拖著戰俘招搖過市,所到之處滿目瘡痍。

維拉老師帶著孩子們躲到一間破敗的教堂裡避難,並堅持上課。

一個德軍走進教室,一聲槍響,剛剛還在教孩子們念詩的維拉老師,倒下了。

孩子們淪為德軍的奴隸,幫他們洗衣做飯,照看馬匹,維持著表面的和平。

張和一個德國士兵攀談起來,他告訴士兵自己的母親是一名德國人。

就在邪君以為,孩子為了生存,討好敵人也在所難免時,接著,張就趁德軍不備,搶過了士兵的槍,掩護其他孩子借機逃跑了。

當孩子們跑遠後,張被德軍包圍了,德軍原本還礙於他手裡的槍不敢上前。

但其實他根本不會用槍。

這個年紀的孩子本應該待在校園裡,待在父母身邊,誰又會用槍呢?

張最終死在了德軍的亂槍掃射之下,瘦小的身軀卷著塵土倒下了,輕的像一張紙。

逃跑的孩子也很快被抓了,畢竟孩子們的雙腿,還是跑不過德軍的飛機坦克。

在廣場上,德軍當眾屠殺戰俘,老人、孩子都倒在槍下……

只有黃皮膚的楚楚吸引了一個德軍將領的注意,逃過一劫。

但這很難說這是楚楚的幸還是不幸,因為這也正是她噩夢的開始。

將軍留下她並不是善心大發,而是覬覦亞洲少女獨特的細膩光潔的皮膚,這正適合他搞變態的「藝術創作」。

楚楚和其他被將軍留下的孩子一起,被帶到一間修道院,有一個和她們年紀相仿的女孩已經在這裡生活了很久,還總是得到將軍的優待,儼然一副大姐大的姿態。

直到有一天,這個女孩被將軍當做自己的作品來展示,她被迫當著無數士兵的面,在桌上脫光了衣服,遍布全身的紋身觸目驚心,無數雙貪婪的眼睛投來驚嘆的目光,無數雙醜陋的手伸向這個孩子……

楚楚這才知道,將軍的古怪癖好是紋身,而自己的命運,也將與她一樣。

沒過多久,楚楚也被推進了手術室。

任憑她怎麼求情、反抗,士兵們只是面無表情地給楚楚清潔消毒,將軍也褪去軍裝,換上一身白大褂等待著她。

在士兵眼中,楚楚只是個供奉給大主管的戰利品。

而在將軍眼中,楚楚則是一張上等的畫布。

沒有人把她當成一個孩子,當成一個活生生的人。

將軍打算在楚楚身上完成一幅巨作——納粹鷹徽。

勾邊、上色,這要花上很長一段時間才能完成。

這期間楚楚也反抗過,她求饒,被無視;她絕食,士兵將她帶到廣場邊,直接擊斃了一個平民,告訴她如果還不吃飯就會一直這樣濫殺無辜,直到她開始進食為止。

楚楚只好繼續躺回冰冷的手術台上,任由將軍的紋身針一針一針刺在自己的背上。那個年代的紋身技術也遠不如現在發達,每一針刺下去,都是鮮血淋漓。

等到楚楚背上的紋身快完成時,這場戰爭也接近了尾聲。

結局我們當然都已經知道了。蘇聯軍隊最終將德軍趕出了自己國家的邊境線。德軍輸了,歐洲戰場上的二戰也結束了。

將軍也在辦公室裡飲彈自盡。

楚楚卻作為「藝術品」,被孤零零丟到荒郊野外放生。

用將軍的話說,楚楚將帶著他的靈魂慢慢長大。

但對楚楚來說,她將永遠帶著屈辱長大。

一番顛沛流離,楚楚終於被難民收容所救了。

原以為終於回到集體溫暖的懷抱,但當她看到護工要逐一幫他們檢查清理身體時,她崩潰了。

女兵和護工並不理解她的苦衷,她們「幫」發瘋的楚楚脫掉了身上麻袋制成的破衣服後,所有人都驚呆了。

楚楚的尊嚴再一次被撕裂,屈辱的傷疤暴露在所有人面前。

因為背上的納粹軍徽,即使在難民收容所,楚楚也成了不被接納的異類,甚至還要接受調查。

明明她也是戰爭的受害者。

洗不掉,蹭不掉,楚楚甚至不惜用火把燒自己的後背,承受著巨痛的她臉上卻露出難得的喜悅,那是她能想到擺脫這屈辱的最好辦法了。

可惜,這也不過是給紋身添了一道醜陋的傷疤。

終於,楚楚的身份被查明,她成了戰爭英雄,被安排到最好的醫院進行植皮手術,但礙於當時的醫療水平和手術難度,手術成功的希望非常渺茫……

盡管如此,楚楚還是接受了手術,畢竟她身上流淌的,是烈士遺孤的血脈。

手術歷時5年,但還是以失敗告終……

1990年,楚楚在北京病逝,享年63歲。

影片導演葉大鷹,是葉挺將軍的孫子,本就對那段往事有著更近距離的感悟。

而為了拍攝本片,他更是採訪了60多位老一輩無產階級革命家的子女,才有了這部讓人記憶深刻的電影。

他炮轟過鮮肉演員、暴走漫畫,這是否正確邪君不做評價,但足夠尊重那段歷史,拍出過這樣電影的他,絕對有這樣的資格。

女主角楚楚,也是根據真實人物改編。

那就是朱德的女兒,朱敏。

朱德的女兒朱敏(中)

她的俄語名字赤英(紅色英雄之意),也是電影名字《紅櫻桃》的由來。盡管電影和她的真實經歷有相當大的出入,納粹紋身也是為了藝術加工而虛構的,但劇組也和當事人充分溝通並取得了同意。

現實中,朱敏1953年回國後一直在北京師范大學任教,她始終遵循著父親朱德的教導:「我們國家現在非常需要建設人才,你所從事的正是培養人才的工作,這是一項非常偉大的事業,做一名合格的人民教師,是爹爹對你的期望。」,把一身都奉獻給了教育事業。

而那些經歷過戰爭陣痛,依然保持著最優秀品質的老一輩「紅二代」又何止朱敏一人。

劉少奇的兒子劉允斌,在獲得莫斯科大學化學系副博士學位後,毅然回國,為原子彈、氫彈研制事業嘔心瀝血,成了中國最早的核工業專家。

蔡和森的兒子蔡博1949年從莫斯科鋼鐵學院畢業回國後,為鞍鋼恢復和發展做出了重大貢獻,成為新中國第一代傑出的煉鐵專家。

陳昌浩之子陳祖濤從蘇聯包曼工學院畢業後,投身「一汽」、「二汽」等工廠的建設,被譽為「新中國汽車行業的第一人」。

……

這或許才是他們偉大的地方,在黑暗與痛苦中掙扎求生、在炮火與屍骸中幸存下來後,沒有貪戀享樂,而用淡泊名利、一腔奉獻的精神來回饋國家和人民。

專注在 兩性、愛情等領域

專注在 兩性、愛情等領域