提到世界不同國度的電影,

映入我們腦海的應該是不同的民族所代表的不同電影風格。

美國的電影雖然全能,但能夠代表美國的依舊是好萊塢的商業大片,

色彩斑斕的色彩特效、震撼人心的動作場面,以及跌宕起伏的劇情的造夢能力,

都能在光影中將電影造夢、打開世界觀的能力做到極致。

而韓國電影帶給我們的震撼則在於它的「真實「,

正如某部韓國電影中所說,」我們分歧反抗不是為了改變這個世界,而是為了不讓這個世界改變我們。「

韓影擅長的是給上層和人民反思,做到真正的影響我們的生活,

《辯護人》、《殺人回憶》這樣的題材恐怕只有放進韓國電影的容器,才會這麼銳利和直戳心臟。

而地球另一邊的北歐電影,也有著和他們獨特的天氣一樣冷冽的特色,

無法用一句話、幾個詞來概括北歐電影,

但它們總是充滿謎之吸引力,冷淡的色彩,安靜的敘事風格,背後是深沉的故事構架。

暫且不說那位已經典到成為一尊雕像的英格瑪-伯格曼先生,

近些年來的北歐佳片如《狩獵》、《希望的另一邊》、《一個叫歐維的男人決定去死》,

不僅僅在各大電影節上綻放了光彩,也能讓觀眾產生一種奇妙的共情!

冷冷的笑話,怪異的性格,動輒半天的沉默,

這些北歐式的細節,也許會讓你最初摸不到頭腦,但最終我們會聯想到那個卸下在社會中的偽裝,

時而像個小孩子、時而像個傻子一般,內心單純懵懂、有些怪異、幽默、平平淡淡、有些怪味的自己。

如果說北歐正統大師,是深沉理性的英格瑪-伯格曼,

那麼當代那個遊走在魔鬼和大師邊緣的北歐導演就是拉斯·馮·提爾,

紅顏秀影就曾為大家介紹過他驚世駭俗的作品《女癮者》。

拉斯·馮·提爾的特立獨行,甚至反骨之處在於:

在主流電影、電視劇宣揚著「自由」、「正義」、「勇氣」這樣的價值觀時,

他總是冷漠又自戀的向觀眾們展示,那占據絕大多數的社會的陰暗面,和人們的偽裝。

《女癮者》的離經叛道,並不在於它呈現的大尺度畫面,而在於它的反骨意識,

「女癮者」是一個讓人感到驕傲的身份,而不是一種病,或者應引以為恥,

《女癮者》探討的是女性或者人類的孤獨,和敢於做自己、不迎合大眾、隨波逐流所承擔的孤獨,以及欲望的本質,

如此叛逆,又如此真實。

觀眾們都愛偽裝過的、展現善與美的作品,

而拉斯·馮·提爾的可怕或者偉大之處則在於,他總是那麼的真實,真實到冷漠的去展現人性中的瘋、癡、醜、欲……..

不僅如此,在當下的好萊塢等主流電影都在開拓特效、致力於為觀眾們打造一個全新的虛幻世界之時,

拉斯·馮·提爾卻在1995年和其他三位導演共同簽署了著名的「dogma95」宣言,

他們反叛現代電影,主張在拍攝電影時要手持攝影機、不打光、現場收音等等。

在好萊塢致力於為電影打造夢境之時,

拉斯·馮·提爾拉斯馮提爾卻在探索著電影中的現實主義!

就在今年戛納電影節,拉斯·馮·提爾又帶著自己的新作《此房是我造》回歸了,

闊別(被驅逐)已久的戛納電影節,這次的《此房是我造》更加離經叛道,

甚至被觀眾們稱為這是一部決定拉斯·馮·提爾名垂青史,還是遺臭萬年的作品。

1970年代的美國,導演通過長達12年的時間跨度,

通過多件謀殺案展示了Jack這位高智商連環殺手的心路演變,

全片圍繞Jack的視角展開。在他眼中,他的每次謀殺都堪稱一件藝術作品。

隨著警察的調查迫近,他要承受越來越大的風險,以打造出心目中的終極藝術品,

通過與一位陌生人的反復對話,我們逐漸了解Jack對謀殺的藝術詮釋,

這是一種殘酷與高雅的交融,一種近乎孩童的自我憐憫,也是他精神變態的緣由,

該片是以一種哲學式的,有時乃至詼諧的敘述手法講述了一段陰鬱殘虐的故事。

《此房是我造》採用的是和《女癮者》一樣民謠、敘述式,對話、章回體的方式,

而這一次,拉斯·馮·提爾更是在最終章採取了一個極具文學性的首尾呼應的方式,一直引導著jack講述故事,

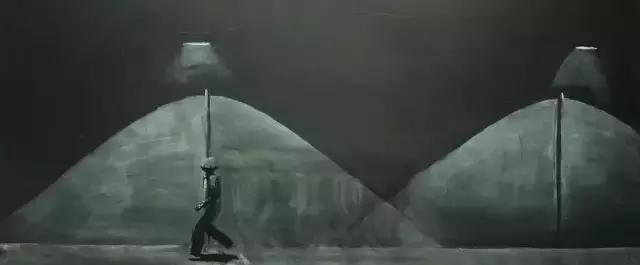

帶領著Jack度過冥河,來到天堂與地獄的交界處。

那定格的一幕,色彩濃烈、對力度極強,

仿佛德拉克羅瓦的《但丁和維吉爾共渡冥河》,將電影中的場景與油畫相結合,

採用歌德《浮士德》式的敘事手法,甚至直接將小說中的維吉爾變成電影中帶領Jack出走的引路人,

將小說內容、文本敘述的方式和電影結合在一起!

這就是拉斯·馮·提爾在電影中體現的藝術品味,

真實的溶洞、無窮無盡的火焰組成的地獄,帶給我們一種設身處境的真實、絕望、壓迫、緊促感,

而終章故事卻是由著名油畫的定格、《浮士德》的敘述方式、小說中的人物、甚至故事名都是歷史事件所組成,

這就是拉斯·馮·提爾的叛逆!

一方面追求電影效果的逼真、代入感,而另一方面又在其中融入著自己大量的哲學藝術思考。

而《此房是我造》的故事依舊是那麼瘋狂、那麼變態、那麼大逆不道,

與善與美毫不相幹、極其冷靜、甚至冷漠的講述著人性裡的醜惡、真實、以及人類製造出,又想推翻的道德準則、條條框框,

比如大眾心知肚明的「厭女」、物種滅絕、性格中的自視甚高……

拉斯·馮·提爾並不批判,而只是冷酷的展現,

第一個故事中,成熟高大的女人固執、自私、自視高人一等、說話喋喋不休,不停地使喚著別人,還在言語上給予挑釁:

「嘿,你這麼慫,一定不會是連環殺人犯。」

最後氣急敗壞的Jack直接對著她的臉給了一千斤頂!

當一個本身逾越了道德的邊界、但是留守在法律範圍內的女人,

我們是否應該懲罰她,捍衛自己?這是站在模糊道德邊界的思考,

隔著螢幕,我們都能感受到拉斯·馮·提爾那嘲諷式的臉:

在螢幕上展現抗爭、自由、追求,但生活中窩囊的大部分人,在一次次被人傷害自尊和底線時,是不是內心也想過將對方毀滅?

承認吧,看到這個讓人厭惡的Lady倒下之時,你一定也覺得過癮,這就是人性的「惡之花」

第二個故事是有著神性和黑色幽默風格,

一場大雨竟然洗去了Jack犯罪的血跡罪證,惡人不一定會遭到天譴,這只是無力反抗,也無法反抗之人的自我安慰,

就連最後Jack掉入深淵,也是因為他不勸告,執意要爬到地獄的另一端看一看。

第三個故事是Jack帶著一個單身母親和兩個孩子來打獵,

兩個孩子對狩獵躍躍欲試,母親也很開心,這很像18世紀歐洲宮廷、甚至東方古代的狩獵運動,

但最後他們都成為了Jack的獵物。

這次的主題是關於物種滅絕和種族問題,

當大螢幕上都展現著,我們應該愛護女人和孩子時,Jack卻將他們作為獵物,

這依舊是男權社會下孩子和女人的遭遇,既然觀眾們不想看到男人折磨、控制、傷害孩子和女人,那我就偏偏要拍給大家看!

這是拉斯·馮·提爾的「直男癌」?還是他揭開人類社會假面的舉動?我們不得而知。

第四個故事中,女人被割去了象徵性的部分,在犯罪之前,Jack質問:

為什麼男人總是會成為強有力的、有罪的一方,而女人總是弱小的、無罪的,

一方面他痛恨社會對男人的定位,另一方面,他又要「割開女性」。

第五個故事中,他的獵物有黃皮膚、有黑皮膚、還有有軍人……

所有他施暴的人都是「政治正確」的對立面,弱小的單身母親和兩個孩子,柔弱的單身女性、不同皮膚、軍人、安全意識不高的老丘……

拉斯·馮·提爾仿佛戲謔又毫不留情的指出,

越來越多的影視作品展現著人性的善與美,「政治正確」的展現LGBT、各種皮膚、女性、孩子的獨立性、力量,

帶觀眾們窺探他們的內心,提高他們的社會地位,

但是承認吧,如此目的性強的作品誕生的原因就是,為了人類社會的分層分級,使每個人被貼上了標籤,善與惡對應了美與醜的劃分。

對於《此房是我造》這樣的作品,輕易下任何價值判斷都是愚蠢的,

它不像《肖申克的救贖》那樣展現人性普世價值觀的閃光之處,

也不像《嘉年華》帶來社會思考意義,

也不是《布達佩斯大飯店》那樣唯美靈氣的藝術展現。

它僅是來自拉斯·馮·提爾,來自北歐的拷問,

黑色幽默、冷酷、直接、現實融合的「惡之花」,或許我們對藝術下價值判斷,以美醜、善惡來分辨藝術本來就是一件愚蠢的事情,

拉斯·馮·提爾沒有製造惡,他只是冷靜、不煽情的呈現,他只是選擇直視人性的黑暗面,

正如維吉爾對Jack 所說:「That’s how deep the deepest hell goes!」

地獄一直在那裡,選擇在我們之手!

專注在 兩性、愛情等領域

專注在 兩性、愛情等領域